公路养护技术规范

公路养护技术规范

4 路面

4.1 一般规定

4.1.1 路面养护应符合下列要求:

1 经常清扫路面,及时清除杂物、清理积雪积冰,保持路面整洁,做好路面排水。

2 加强路况巡查,发现病害,及时进行维修、处治。

4.1.2 定期对路面的技术状况进行调查和评定。应以路面管理系统分析结果为依据,科学制订公路养护维修计划。

4.1.3 路面技术状况各分项指标低于规定值时,应采取相应措施恢复或提高。

4.1.4 路面损坏分类、技术状况抽查方法和频率,应按现行《公路技术状况评定标准》(JTG H20)执行。

4.1.5 改建工程、大中修工程的路面结构、施工工艺、材料、质量指标应符合现行有关设计、施工技术规范的规定。大交通量路段应制订科学合理的交通组织方案,减少对通行车辆的影响。

4.2 沥青路面

4.2.1 公路沥青路面养护应符合下列要求:

1 对沥青路面应进行预防性、经常性和周期性养护,加强路况巡查,掌握路面的使用状况,根据路面的实际情况制订日常小修保养和经常性、预防性、周期性养护工程计划。对于较大范围路面损坏和达到或超过设计使用年限的路面,应及时安排大中修或改建工程。

2 应及时掌握路面的使用状况,加强小修保养,及时修补各种破损,保持路面处于整洁、良好的技术状况。

3 沥青路面养护工程使用的沥青、粗集料、细集料和填料的规格、质量要求、技术指标、级配组成及大修、中修、改建工程的设计、施工、质量控制,均应符合现行《公路沥青路面设计规范》(JTG D50)和《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40)的有关规定。

4.2.2 沥青路面的技术状况应符合现行《公路技术状况评定标准》(JTG H20)有关规定。

对沥青路面采取中修、大修、改建时,除遵守本规范的相关技术规定外,还应遵守现行《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40)、《公路路基施工技术规范》(JTG F10)、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034)的有关规定。

4.2.3 沥青路面养护质量的评定等级分为优、良、中、次、差5个等级,按现行《公路技术状况评定标准》(JTG H20)评定,并应按以下情况分别采取各种养护对策:

1 在满足强度要求的前提下,当高速公路及一级公路的路面损坏状况指数(PCI)评价为优、良,或者二级及二级以下公路的路面损坏状况指数评价为优、良、中时,以日常养护为主,并对局部破损进行小修;当高速公路及一级公路的路面损坏状况指数评价为中及中以下,或者二级及二级以下公路的路面损坏状况指数评价为次及次以下时,应采取中修罩面措施。

2 在强度不能满足要求时,应采取大修补强措施以提高其承载能力。

3 当高速公路及一级公路的路面行驶质量指数(RQI)评价为优、良,或者二级及二级以下睥路面行驶质量指数评价为优、良、中时,以日常养护为主;当高速公路及一级公路的路面行驶质量指数评价为中及中以下,或者二级及二级以下公路的路面行驶质量指数评价为次及次以下时,应采取罩面等措施改善路面的平整度。

4 高速公路及一级公路的抗滑能力不足(SFC<40)的路段,或二级及二级以下公路抗滑能力不足(SFC<35.5)的路段,应采取加铺罩面层等措施提高路表面的抗滑能力。

5 当路面不适应现有交通量或荷载的需要时,应通过提高现有路面的等级或通过加宽等改建措施提高公路的通告能力和服务质量。

6 大、中修及改建工程的结构类型和厚度,可根据公路等级、交通量、当地经济条件和已有经验,通过设计确定,具体要求应符合本规范第4.2.6、4.2.8、4.2.9条的有关规定。

对项目及的养护维修对策,可根据公路网的资金分配情况和养护工作计划安排,结合各路况分项评价结果和本地区成熟的养护经验,选择具体的养护维修措施。

4.2.4 沥青路面的日常养护

1 沥青路面的初期养护应按下列规定进行:

1) 摊铺、压实后的热拌沥青混合料路面,待摊铺层自然冷却,混合料表面温度低于50℃后方可开放交通。开放交通初期,应控制行驶车辆限速在20km/h以下,视表面成型情况,逐步恢复到设计时速。乳化沥青路面路面(含稀浆封层和微表处)的初期稳定性差,应设专人管理,按实际破乳情况,封闭交通2~6h。在未破乳的路段上,严禁一切车辆、人、畜通过;开放交通初期,应控制车速不超过20km/h,并不得抽动和掉头。

2) 沥青贯入式路面及层铺法施工的沥青表面处治路面,应及时将行车驱散的面料回扫,扫匀、压实,以形成平整密实的上封层。

2 沥青路面日常养护应按下列规定进行:

1) 加强路况巡查,及时发现病害,研究分析病害产生的原因,并有针对性地时对病害进行维修处治。

2)路面清扫应按下列规定进行:

(1)巡查过程中,发现路面上有杂物,应及时清扫,保持路面整洁。

(2)路面的日常清扫,应根据实际情况,采用机械或人工的方法进行。高速公路和一级公路应以机械清扫为主,其他等级可以机械和人工相结合进行清扫。

(3)二级和二级以上公路路面的清扫作业频率宜不少于1次/d,其他等级公路可根据路面污染程度、交通量大小及其组成、气候及环境等因素而定,但不宜少于1次/周,路面分隔带内的杂物清理宜不少于1次/月。长隧道内和大型桥梁的清扫频率应适当增加。

(4)清扫时,应防止产生扬尘而污染环境,危及行车安全,并及时清除和处理路面油类或化工类等玷污物。

3)雨后路面积水应及时排除。

4)在春融期,特别是汛期,应对排水设施进行全面检查并疏通。

5)冬季降雪天气应及时除雪除冰,并采取必要的路面防滑措施。

6)加强经常性和预防性的日常养护,以保障路面及沿线设施良好的技术状况。

7) 严禁履带车和铁轮车在沥青路面上直接行驶,如必须行驶,应采取相应保护措施。

4.2.5沥青路面觉病害的维修应符合下列要求:

1 对各种路面病害应分析其产生的原因,并根据路面的结构类型,设计使用年限,维修季节、气温等实际情况,及时采取相应维修处治措施,防止病害扩大,并应符合沥青路面养护标准。

2 高速公路和一级公路路面病害的维修应采用机械作业,所使用的沥青混合料宜集中厂拌,并采取保温措施,其他等级的公路应逐步提高维修作业的机械化水平。

3 对病害的维修事先应有周密的计划,做好材料准备,保证工序之间的衔接,对坑槽、沉陷、车辙等需将原路面面层挖除后进行机械修补作业的病害,宜当日开挖当日修补,并设置警示标志保障行车安全。

4 修补面积应大于病害的实际面积,修补范围的轮廓线应与路面中心线平行或垂直,并在病害面积范围以外100~150mm。应采取措施使修补部分与原路面联结紧密。

5 在病害的处治中,凡需重新做面层的,其技术要求应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40)的规定;凡需重新做基层的,其技术要求应符合现行《公路路面基层施工技术规范》(JTG 034)的规定。

4.2.6 公路沥青路面罩面应符合下列要求:

1 罩面类型

沥青路面罩面按其功能划分为普通型罩面(简称罩面)、防水型罩面(简称封层)和抗滑层罩面(简称抗滑层)三种。

2 适用范围

1) 罩面主要适用于消除破损,恢复原有路面平整度,改善路面性能的修复工作。

2) 封层主要适用于提高原有路面的防水性能、平整度和抗滑性能的修复工作。

3) 抗滑层主要适用于提高路面抗滑能力的修复工作。

3 材料要求

1)罩面的沥青结合料宜使用性能较好的黏稠型道路石油沥青、乳化石油沥青、改性乳化沥青、改性沥青。

2)矿料应选用耐磨、强度高、水稳定性好的石料。

3)所采用的沥青结合料、矿料规格、各项技术指标应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40)和其他有关规范的规定。

4 厚度要求

1)罩面

(1)罩面厚度应根据路段的交通量、公路等级、路面状况、使用功能等综合考虑确定。

(2)当路面损坏状况指数、行驶质量指数在中、良等级,路面仅有轻度网裂时,可采用较薄的罩面层(厚10~30mm)。

(3)当路面破损、平整度、抗滑三项指标都在中等以下,要求恢复到优、良等级时,应采用较厚的罩面层(厚30~50mm)。

(4)一般情况下,高速公路、一级公路罩面宜采用40~50mm的厚度;其他公路可采用较薄的罩面层(厚10~40mm)。

(5)各级公路的罩面厚度不得小于最小施工层厚度。

2)封层

(1)交通量较大、重型车较多的路段宜采用厚约10mm的封层。

(2)在中午交通量路段宜采用厚约7mm的封层。

3)抗滑层

(1)用于高速公路、一级公路时宜采用不小于40mm的厚度。

(2)用于二级公路时,宜采用中粒式、细粒式沥青混凝土结构,也可采用热拌沥青碎石或沥青表面处治结构,厚度不得小于最小施工层厚度。

(3)用于三级、四级公路时可采用乳化沥青封层结构,厚度可为5~10mm。

4.2.7 公路沥青路面翻修与再生利用应符合下列要求:

1 路面破损严重,采用罩面等措施不能使路面恢复良好的工作状态时,为保证必要的服务功能,应进行翻修并对旧沥青面层尽可能予以再生利用。

2 翻修前,应对需要翻修路段的路面结构、路基土特性和交通量进行调查分析,并按路面补强设计要求或现行《公路沥青路面设计规范》(JTG D50)的规定进行结构厚度设计。

3 如因路基软弱导致路面损坏时,应对软弱路基采取有效措施处治达到质量标准后再修筑基层、面层。

4 热拌和冷拌再生沥青混合料一般运用于翻修养护工程,可用于高速公路和一级、二级、三级公路的中、下面层,以及四级公路的面层。对于一级、二级及三级的上面层,以及高速公路中、下面层,必须经试验、总结、评定合格后才能使用。

5 再生沥青混合料的运输、施工和质量管理等技术要求应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40)的规定。

4.2.8 公路沥青路面补强应符合下列要求:

1 补强设计

在现有公路等级不变的情况下,沥青路面因损坏严重、路面结构强度指数(PSSI)不符合要求,应进行路面补强。补强也适用于提高公路等级而进行的改建工程。

1)补强设计应综合考虑由补强厚度导致的纵坡与横坡的调整,以及与沿线结构物的联结等的相互协调,使纵坡线形符合现行〈公路工程技术标准〉(JTG B01)的要求,否则应改建线形,使其符合标准后再进行补强设计。

2)补强设计中应考虑补强结构层与原路面结构的联结问题。

2 沥青路面补强层材料的类型及结构形式的选择:

1)沥青路面补强层材料类型应按现行《公路沥青路面设计规范》(JTG D50)的规定选取。

2)路面补强结构形式应注意按如下情况进行选择:

(1)高速公路和一级、二级公路宜采用半刚性、热拌或冷拌沥青碎石混合料、沥青贯入式碎石基层加沥青混合料面层的补强结构形式。

(2)三级公路在不提高公路等级的情况下,可采用单层或多层补强结构;当需提高公路等级时,宜采用半刚性基层加沥青混合料面层的补强结构形式。

(3)四级公路可采用单层或多层的补强形式。

3 补强前,应对原有公路的技术状况进行详细调查:

1)调查原有公路路况,如路面破损及病害的情况和程度、路表排水(积水)状况、积雪(砂)状况,路肩采用的加固措施等。

2)调查原有路面设计、施工、养护的技术资料,及从使用开始至改建的间隔时间、使用效果等。

3)调查年平均双向日交通量、交通组成和交通量增长率等。

4)调查路基和路面(行车道)的宽度、路线纵坡、路面横坡、平曲线半径等。

5)原有公路的分段及弯沉调查按现行《公路沥青路面设计规范》(JTG D50)的有关规定进行。

4 补强前,应对原有公路进行适当处治:

1)公路路拱不符合现行《公路工程技术标准》(JTG B01)时,应结合补强设计对路拱进行调整,使其符合规定。

2)对原路面的病害,应视其层位、严重程度和范围,按有关规定进行处治。

5 当基层需补强时,其结构的选择应根据公路等级、交通量大小、材料种类、路基干湿类型、现有路况,以及施工季节、施工机械配备和工期要求等因素综合考虑后确定。补强设计应符合现行有关设计规范的规定。

6 路面的补强应注意与桥涵的良好衔接:

1)路面补强路段内若有桥涵等构造物,在补强前应对其铺装层进行检查。若原有铺装层出现破损,应及时修复。

2)为保证路面与桥涵顶面的纵坡顺适,应综合考虑和重新设计路线纵坡。

7 补强设计中,补强层材料设计参数按新建路面材料设计参数的选择方法进行,并应符合现行《公路沥青路面设计规范》(JTG D50)的有关规定。

4.2.9 公路沥青路面加宽应符合下列要求:

1 路面加宽前,应对原有路面作全面的调查,调查内容同第4.2.8条第3款。

2 加宽方案应根据原有公路等级、线形及交通量等确定。当原有公路线形不需改善,且路基较宽,加宽后路肩宽度符合现行《公路工程技术标准》(JTG B01)时,可在原公路的基础上直接加宽,否则应首先改善和加宽路基;如原有公路因线形较差而需改善,设计时应尽可能利用原有的沥青路面。

3 路基、路面加宽的设计应按现行《公路路基设计规范》(JTG D30)和《公路沥青路面设计规范》(JTG D50)的规定进行。

4 加宽时应处理好新路面与原有路面的纵横向衔接。由于路基宽度不足需对路基尤其是高路堤路基加宽时,还应对加宽部分路基进行加固,避免加宽路面出现不均匀沉降。

5 当路基加宽宽度小于1m时,加宽的路面或基层压实质量不易控制,宜采用单侧加宽时应调整原有路面的路拱横坡。双侧加宽宜采用两侧相等的加宽方式。当不能采用两侧相等加宽的路面,如两侧加宽宽度差在1m以下时,不必调整横坡;当两侧加宽宽度差超过1m时,应调整路拱横坡。

6 若加宽路面处于路线平曲线处,则应按现行《公路工程技术标准》(JTG B01)规定设置相应的超高和加宽。

7 加宽路面的基层和面层材料应按规定进行试验和配合比设计。

8 当路基路面同时加宽时,路基应加至应有宽度。为使路面边缘坚实,基层宜比面层宽出200~250mm,或埋设路缘石。

4.3 水泥混凝土路面

4.3.1 水泥混凝土路面养护应符合下列要求:

1 做好预防性、经常性的保养和破损修补,保持路面处于良好的技术状况与服务水平。

2 应保持路容整洁,定期进行清扫保洁,清扫频率按本规范第4.2.4条有关要求执行。

4.3.2 水泥混凝土路面的接缝应保持良好,表面平顺。

1 填缝料凸出板面的高度,高速公路及一级公路不得超过3mm,其他等级公路不得超过5mm。

2 填缝料局部脱落、缺损时,应及时灌缝填补;填缝料老化、接缝渗水严重时,应及时进行整条接缝的填缝料更换。填缝料更换前,应清除原接缝内的填缝料和杂物。新灌注填缝料时,应做到饱满、密实、黏结牢固。材料应符合相关规范的规定。

4.3.3 水泥混凝土路面应加强日常巡查,并做好定期检查。

4.3.4 日常巡查是对水泥混凝土路面外观状况进行的日常巡视检查。主要检查拱起、沉陷、错台等病害,以及路面油污、积水、结冰等诱发病害的因素和可能妨碍交通的路障。

1 巡查频率应不小于1次/d。雨季、冰冻季节和遇台风暴雨等灾害性气候,应加强日常巡查工作。

2 日常巡查可以车行为主,采用观察、目测、及人工计量,定性与定量观测相结合,重要情况应予摄影或摄像。

3 发现妨碍交通的路障应及时清除,一时无法清除的,应采取相应的安全措施。

4 日常巡查结果应及时做好记录。

4.3.5 定期检查是按一定周期对水泥混凝土路面的基本技术状况进行全面检查。主要检查内容按现行《公路技术状况评定标准》(JTG H20)执行。

4.3.6 水泥混凝土路面的养护质量评定等级分优、良、中、次、差5个等级。评定方法按现行《公路技术状况评定标准》(JTG H20)执行。

4.3.7 水泥混凝土路面的养护应符合现行《公路技术状况评定标准》(JTG H20)有关规定。

4.3.8 水泥混凝土路面的养护对策:

1 高速公路及一级公路的路面损坏状况指数评价为优和良,二级及二级以下公路的路面损坏状况指数评价为中及中以上时,可采取日常养护和局部或个别板块修补措施。

2 高速公路及一级公路的路面损坏状况指数评价为中及中以下,二级及二级以下公路的路面损坏状况指数评价为次及次以下时,就采取全路段修复或改善措施。

3 高速公路及一级公路的路面行驶质量指数、抗滑性能指数评价为中及中以下,二级及二级以下公路的路面行驶质量指数、抗滑性能指数评价为次及次以下时,应分别采取措施,改善路面平整度,提高路表面的抗滑能力。

4 路面结构承载能力不满足现有交通的要求时,应采取铺筑沥青混凝土或水泥混凝土加铺层措施,提高其承载能力。

4.3.9 采用整块板更换和板的局部更换处治,应符合下列要求:

1 处治好基层或垫层,并设置横向排水设施。

2 原有拉杆、传力杆应保持顺直、有效。

3 重新浇筑的水泥混凝土强度不应低于原设计强度。

4 重新浇筑的水泥混凝土材料要求、配合比、施工工艺、标准等应符合有关设计与施工规范的规定。

5 修复后的路面平整度,包括接缝在内,用三米直尺检测,高速公路、一级公路应不大于3mm,其他等级公路应不大于5mm。

4.3.10 采用灌浆法和条带罩面法处治裂缝,应符合下列要求:

1 灌浆法处治裂缝主要有压注灌浆、扩缝灌浆、直接灌浆等,应根据病害程度和施工条件等因素进行选择。

2 灌浆材料应具有较好防水性能和足够的强度与湿度稳定性,并应通过试验确定。

3 当采用条带罩面法时,裂缝两侧的切缝应平等于横缝(或纵缝),且距裂缝距离不小于150mm,凿除的混凝土深度以70mm为宜。

4 平整度要求按本规范第4.3.9条第5款执行。

4.3.11 采用注浆法处治板底脱空,应符合下列要求:

1 根据检查结果,确定空隙部位,合理布置注浆孔。

2 注浆材料应具有足够的强度和耐久性,采用沥青类材料时,灌浆压力控制在200~400kPa,水泥类材料控制在1.5~2.0MPa,待其抗压强度达到3MPa时,方能开放交通。

3 注浆效果检查可采取钻孔取芯、超声波或雷达检测等方法。

4 注浆结束后,应将注浆孔及检查孔用水泥砂浆封填密实。

4.3.12 水泥混凝土路面板发生拱起、胀起、坑洞等病害时,应及时采取措施进行处治。

4.3.13 采用机械刻槽法恢复水泥混凝土路面表面功能,应符合下列要求:

1 刻槽深度3~5mm,槽宽3~5mm,槽距10~20mm。

2 纵向刻槽时,应平等于纵缝;横向刻槽时,应平行于横缝。

3 刻槽深度应逐步推进,不求一蹴而就,以免刻槽边缘碎裂。

4.3.14 采用在旧水泥混凝土路面上直接加铺,应符合下列要求:

1 旧水泥混凝土路面上直接加铺的路面种类主要有:素混凝土、钢筋混凝土、钢纤维混凝土、沥青混凝土等,应根据检查、检测结果,针对外部环境和交通量发展状况,按照经济、合理的原则,选择相应的路面加铺层类型。

2 高速公路及一级公路的路面损坏状况指数和行驶质量指数应在良及良以上;二级及二级以下公路的路面损坏状况指数和行驶质量指数应在中及中以上。

3 无论采用何种路面类型,均应对旧路面的病害进行修复处治。

4 新旧路面之间应设隔离层,一般用沥青混凝土、土工布、油毡等。

5 加铺层的路面百度应通过计算确定,普通水泥混凝土不小于180mm,钢纤维混凝土不小于120mm,钢筋混凝土不小于140mm,沥青混凝土不小于70mm。

6 路面加铺层的纵、横缝位置应与旧水泥混凝土面板一致。

7 路面加铺层的设计与施工,按照相关路面的设计、施工规范规定执行。

4.3.15 采用在旧水泥混凝土路面上分离加铺,应符合下列要求:

1 旧水泥混凝土路面的损坏状况指数和行驶质量指数在中或中以下。

2 旧水泥混凝土板块应充分破碎,或压裂,并稳定无脱空,必要时可采用乳化沥青、水泥浆压注稳定。

3 在旧水泥混凝土板破碎或压裂时,应做好涵洞、地下管道、电缆、排水管等设施的保护。

4 基层的厚度应通过结构设计确定,且不小于最小结构厚度。

5 加铺的基层与面层的设计与施工,按照相关设计、施工规范规定执行。

4.3.16 旧水泥混凝土再生利用时,应符合下列要求:

1 旧水泥混凝土被破碎以后,作为再生混凝土集料使用,其强度应达到二级标准及以上,且最大粒径应为40mm,小于20mm的粒料不能再作为混凝土集料,应筛除。

2 作为基层集料使用,其强度应达到三级标准且集料含量以80%~85%为宜。

3 用做底基层时,应将混凝土板块充分破碎或压裂,并做到稳定无松动碎块。

4.3.17 水泥混凝土路面的加宽,应符合下列要求:

1 路基加宽应符合公路路基设计、施工规范的有关规定。

2 基层加宽时,新加宽的基层强度不得低于原有水泥混凝土路面的基层强度,并宜采用台阶法搭接。

3 两侧新加宽的水泥混凝土路面宽度差大于1m和单侧加宽时,应调整路拱。如条件许可,应尽可能采取双侧相等加宽方式。

4 在平曲线处,应按现行《公路工程技术标准》(JTG B01)规定设置超高、加宽,原来漏设的,应予补设。

5 路面板加宽处的纵缝应设置拉杆。

6 加宽水泥混凝土面板的强度、厚度、路拱、横缝均应与原设计相同。

7 加宽水泥混凝土路面的施工,应符合相关施工规范规定。

4.4 砌块路面

4.4.1 砌块路面分为水泥混凝土预制块路面及块石路面两大类,其养护应符合下列要求:

1 砌块路面的填缝料应无散失、损坏。

2 砌块路面应保持平整,无严重破碎块。

3 砌块路面应排水良好,无积水。

4 砌块路面应定期清扫保洁。

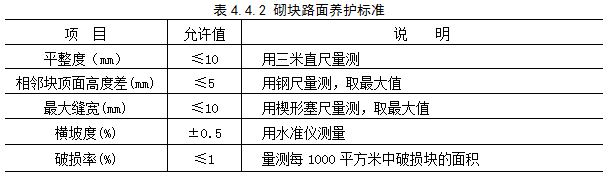

4.4.2 砌块路面的养护标准,应符合表4.4.2规定。

4.4.3 砌块路面的填缝料修复应符合下列要求:

1 用水泥砂浆做填缝料的,可采用快硬早强砂浆,砂浆强度未达到设计强度的不得开放交通。

2 用砂做填缝料的,应填筑密实,并及时添补。

4.4.4 砌块路面的局部损坏维修,应符合下列要求:

1 破碎砌块应按原材料和原尺寸补换。

2 基层和垫层应压实处治。

3 重铺的砌块宜高出原路面5mm。

4 缝隙内的填料应保持密实、饱满。

4.4.5 砌块路面的破损率大于15%时,应予翻修。

砌块路面翻修时,应对路基土、路面结构、排水、地下水以及交通量等进行详细调查,并据此进行设计。

4.4.6 砌块路面翻修施工,应符合下列要求:

1 水泥混凝土预制块和石块强度指标应达到设计要求。

2 原有的各种病害应彻底处治。

3 砂垫层厚度以30mm为宜,砂的含泥量不应大于3%。

4 砌块路面两侧应预告设置坚固的边缘约束。

5 应按设计形式铺好第一排砌块,随后的铺砌应与前一排砌块稳固、紧密相靠。

6 约束边缘与砌块间的空隙,应按设计要求镶嵌。不得采用小而薄的切割块填塞。

7 边缘内孔隙镶嵌完毕,应采用平板振动器全面振压砌块表面。振动板的面积宜为0.35~0.5平方米;振动频率以75~100Hz为宜。振压后应的铺砌面上撒砂,用砂填充缝隙,并继续振压2~3遍,即可开放交通。

8 当用水泥砂浆做填缝料时,砌块周边应干净无浮尘,坐浆饱满、密实。水泥砂浆强度未达到设计强度的不得开放交通。

4.5 砂石路面

4.5.1 砂石路面养护应符合下列要求:

1 保持路面平整坚实,防止和修复路面的破损和变形,保持排水良好。

2 养护材料应尽可能就地取材以降低养护成本。

3 路面磨耗层和保护层应保持良好,发现波浪、坑槽、车辙等病害应及时维修。

4 路面与路肩连接处,应保持平整坚实,高差(错台)不得大于20mm。路面与桥涵衔接应平顺,防止跳车。

5 当原有路面磨耗过甚,强度或宽度不足,不能满足交通量增长的需要时,应对路面采取加宽、加厚或翻修措施,提高通告能力。

4.5.2 砂石路面的日常养护工作,主要是保护层的养护(铺砂、扫砂、匀砂),磨耗层的小面积修补,排除路面积水,保持路面整洁。冬季扫雪、除冰时,应注意防止损坏路面结构。

4.5.3 砂石路面出现磨耗层破损、坑槽、车辙、松散、波浪等病害时,应及时修复。

4.5.4 当砂石路面保护层(含松散保护层和稳定保护层)出现大面积损坏或飞散、减薄,磨耗层损坏、松散时,应及时加铺磨耗层和保护层。

4.5.5 当砂石路面强度不足,出现坑槽、车辙既深且多,或破坏面积大,且深达基层,或路面沉陷过剧、路基翻浆严重等时,应进行或整段大修。在大修前应分析破坏原因,调查路基稳定性,确定大修方案。

4.5.6 交通量增大或重型车辆增多,原有路面宽度、厚度已不能满足行车要求时,可加宽、加厚原路面。加宽、加厚路面,应根据原有路况及所用材料,做好综合调查,通过设计确定方案。

4.5.7 砂石路面加宽应符合下列要求:

1 应按原路面厚度、材料和操作方法铺筑。

2 根据路基情况,因地制宜,视路肩宽容确定双边或单边加宽。如路基过窄,则在加宽路基后,再加宽路面。新加宽的路基达到要求的压实度后才能加铺路面。

4.5.8 砂石路面加厚应符合下列要求:

1 按设计要求加厚。加厚层的压实厚度最小不得小于80mm,否则应将旧路表面挖松后与加厚部分一并拌和压实。超过120mm时,应分层铺筑,其上层厚度宜为全部加厚层的40%。

2 加厚部分与原路面的接头处,宜采用5~10m长的缓坡搭接。

4.5.9砂石路面同时加宽、加厚应符合下列要求:

1 先进行综合调查,并做好设计。

2 先加宽,后加厚。新加厚的路面,可采用同样结构类型。要求做到路面横坡适宜,并做好新旧部 分的结合。

3 加宽、加厚的路段稳定后,及时铺筑磨耗层和保护层。

4 加强初期养护,使其早日达到稳定、密实、平整,保证工程质量,特别应注意加宽部分与路肩接合处保持平整,排水顺畅。

4.5.10 在有足够强度和平整度的砂石路面上,为改善路面技术状况,可加铺一层厚度为10~15mm的沥青磨耗层。其施工方法可参照现行《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40)的有关规定执行。