养护时的质量通病及防治

养护时的质量通病及防治

三十九、养护时的质量通病及防治

养护的目的,是为硬化的混凝土,提供适宜的温度和湿度,要防止受到低温、干燥、激烈温度变化等的不良影响。还应避免受到振动、冲击和施加荷载的损害。干缩裂缝是混凝土常见的缺陷。而保障混凝土在相对湿度大的环境中养护是克服干缩裂缝的重要方法。

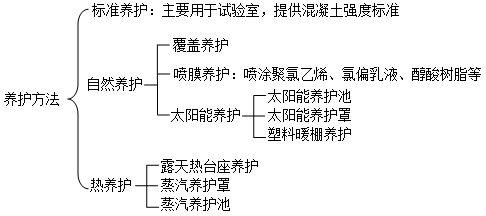

养护方法分类如下:

养护阶段发生的质量通病及防治如下:

(一)干燥季节的养护失误

1.现象:桥墩柱、桥台墙身、盖梁等不易养护部位不能保证混凝土硬化有充足的湿润环境,或暴露在外,或虽有覆盖,但保湿方法不当,混凝土表面时干时湿。

2.危害:由于混凝土没有相对潮湿的环境,混凝土强度易降低,并在混凝土表面易产生干缩裂缝。

3.原因分析:不重视混凝土养护,或用草帘子覆盖人工洒水往往造成时干时湿,没有严格的养护责任制,或者方法失当,既费工,效果又不好。

4.预防措施:

(1)进行混凝土硬化条件知识的技术交底教育,提高做好养护工作的自觉性,强化养护质量责任制。

(2)在浇注后5~7d内,要采用行之有效的办法,保持混凝土表面连续潮湿。为防止水分蒸发,可使用喷洒养护薄膜的方法(当大量使用水有困难时),有条件宜安装洒水器,连续往混凝土表面洒水(过氯乙烯树脂塑料养护剂:溶剂油87.5%,养护树脂10%,苯甲酸二T脂2.5%)。

(二)炎热季节养护失当

1.现象和危害:炎热季节混凝土拌合物易早凝,硬化后水分易过分损失,造成表面起砂。

2.原因分析:

(1)炎热季节,荫凉处气温达351C以上时,仍进行混凝土浇注而未采用任何降温措施。

(2)使用早强水泥等水化热较大的水泥,造成混凝土温度升高产生早凝。

(3)暴露面较大的部位及构件,刚浇注完的混凝土就摆放在日晒和高温下,使水大量蒸发,造成混凝土失水过多干燥。

3.预防措施:

(1)炎热季节,选择温度较低时间浇注,使混凝土灌注温度低于32C,并多做坍落度试验,及时调整配合比。

(2)采用多种措施降低温度:如防止骨料或水等受阳光直射,采用加冰水降低集料温度;为减小构件截面的内外温差,可用草帘。苫布覆盖构件,隔断外界气温,避免阳光直射。

(3)对暴露面较大的部位及构件,对刚浇注的混凝土,可边用喷雾器补充水分,边同时进行施工。并加强湿润养护的效果;使用喷洒塑料养护剂覆盖,或采用喷水、蓄水等方法保持混凝土始终潮湿。

(三)寒冷季节养护事故——冻害

1.现象和危害:

(1)混凝土表层受冻变酥,减少构件有效截面积。

(2)裸露混凝土受冻,使混凝土丧失强度。

(3)大体积混凝土或大型构件出现裂纹。

2.原因分析:

(1)模板保温失效。

(2)混凝土覆盖措施不利。

(3)大体积混凝土模板保温不良,拆模后覆盖不好,或大型构件预制时蒸养方法失当,均使混凝土产生裂纹。

3.预防措施:

(1)模板,特别是钢模板外面应缠绕、覆盖草垫、草帘或在双层模板中填锯末等进行蓄热;结构物迎风面,搭设防风没施;混凝土浇注后应立即保温防寒,为防弄脏表面,可先覆盖一层塑料薄膜。

(2)新浇注混凝土与早已硬化部分的接合处1.5m范围内及外露粗钢筋或其他铁件在1m左右范围都应适当保温。有条件时,可采用电热毯法。混凝土浇注时间宜避开温度较低的早、晚。

(3)大体积混凝土,虽水泥水化热较高,中心附近温度很高,但表面必须注意模板保温及拆模后覆盖,避免混凝土表层因温度低体积膨胀小产生拉应力而开裂,也得避免拆模后表面混凝土很快于缩,出现拉应力裂纹,防止内外温差过大。

(4)大型预制构件的蒸汽养护,要掌握好升、降温的变化梯度及冷养时间,防止温度急剧变化形成裂纹。

混凝土及钢筋混凝土成品的质量通病及防治

混凝土及钢筋混凝土的结构或构件(以下简称为成品),由于原材料、混凝土拌合物、混凝土浇注、振捣及养护诸方面所产生的失误,造成混凝土成品出现外观方面、隐蔽方面及混凝士裂缝等质量通病。一、外观缺陷

(一)产生麻面

1.现象:混凝土表面局部缺水泥浆而粗糙,或有许多小凹坑,但钢筋未外露。

2.危害:混凝土表面不光滑,外观不美观。

3.原因分析:

(1)模板表面粗糙或清理不干净,拆模时混凝土表面粘损,出现麻面。

(2)木模板浇注混凝土前没湿润或湿润不够,浇注混凝土时与模板接触的那部分混凝土,水分被模板吸去,使其表面失水过多出现麻面。

(3)钢模板隔离剂涂刷不均匀或局部漏刷,混凝土被粘损,形成麻面。

(4)模板接缝拼装不严密,浇注时漏浆,混凝土表面沿板缝位置出现麻面。

(5)混凝土振捣不密实。其气泡未排除,一部分气泡停留在模板表面形成麻点。或由于没有配合人工插边,使水泥浆流不到靠近模板的地方。

4.预防措施:

(1)模板面要清理干净。

(2)木模板浇混凝土前应用清水充分湿洗干净,不留积水。模板缝拼严或堵严,防止漏浆。

(3)钢模隔离剂涂刷均匀,不得漏刷。

(4)混凝:上浇注要分层、均匀,振捣要密实,不漏振不过振,配合人工插边。

5.治理方法:麻面主要影响混凝土外观,可将麻面部位用清 水刷洗。充分湿润后用水泥浆或1:2水泥砂浆加107胶抹平。

(二)骨料显露。颜色不匀及砂痕

1.现象:

(1)混凝土外表面有石子显露称为骨料显露。

(2)拆模几小时后,可见表面颜色各处差别很大为颜色不匀。

(3)表面没有光滑的水泥砂浆层而是显示砂的痕迹为砂痕。

2.危害:若骨料显露和砂痕,使混凝士面不光洁。颜色不匀产生混凝土表面色调不一,均影响混凝土的外观质量。

3.原因分析:

(1)模板内表面材料过分柔软,或为高致密材料;混凝土拌合物砂率低,用间断级配,骨料干燥或多孔,粗骨料过多,过振,均产生骨料显露。

(2)模板表面吸收色彩能力有差别;材料颜色不匀;掺氯化钙会形成暗色条纹,钢筋或钢模锈色污染混凝土表面造成颜色不匀。

(3)由于与模板面相平行的泌水,造成细颗粒离析形成砂痕;模板不吸水,施工时温度低,拌合物泌水性大及细骨料中砂不足,空气含量低,浇注速度过快,过振,均会产生砂痕。

4.预防措施:

(1)振捣方式及操作要适当。

(2)采用不吸水模板,振捣时间应予以延长。

(3)模板尽量采用有同种吸收能力的内衬,防止钢筋锈蚀。

(4)严格控制砂、石材料级配。水泥、砂使用同一厂、同一产地、同一批的材料,尽量保持其色泽一致,选用泌水性小的水泥。

(5)振捣时,应配合人工插边。使水泥浆进入模板的表面。

5.治理方法:对骨料显露和砂痕,均可用水砂布打磨,涂抹素水泥的胶溶液进行外观处理。

(三)蜂窝

1.现象:混凝土局部酥松。砂浆少。石子多,石子间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞。

2.危寒:混凝士不密实、强度低,无抗渗性,易产生冻害。

3.原因分析:

(1)混凝土配合比不准确或砂、石。水泥材料计量不准或加水量不准,造成砂浆少石子多。

(2)混凝土搅拌时间短,没拌合均匀,混凝土和易性差,振捣不密实。

(3)混凝土下料不当,造成混凝土离析:混凝土一次下料过多,没有分段分层浇筑,振捣不实或下料与振捣配合不好,未及振捣又下料。因漏振而造成蜂窝。

(4)模板孔隙未堵好或模板支设不牢固,振捣混凝土时模板移位,造成严重漏浆,“烂根”,形成蜂窝。

4.预防措施:

(1)要严格控制配合比,保证材料计量准确。

(2)混凝土要拌合均匀,搅拌时间不得少于规定的时间。

(3)混凝土自由倾落高度要少于2m,超过上述高度时,要采取串筒,溜槽等措施下料。

(4)混凝土的振捣应分层捣固,振捣间距要适当,必须掌握好每一拉振的振捣时间。振捣器至模板的距离,不应大于振捣器有效作用半径的1/2。

5.治理方法:混凝土的小蜂窝,可先用水冲洗干净,然后用1:2或1:2.5水泥砂浆修补;如果是大蜂窝,则先将松动石子和突出颗粒剔除,尽量剔成喇叭口,外边大些,然后用清水冲洗干净湿透,再用高一等级的豆石混凝土捣实,加强养护。

(四)露筋

1.现象:钢筋混凝土结构内的受力筋或箍筋等,没有被混凝土包裹而外露。

2.危害:影响钢筋与混凝土的握裹,使应力不能有效传递;使局部钢筋无混凝土保护层而很快锈蚀。造成结构不安全。

3.原因分析:

(1)混凝土浇注时,振捣器碰撞钢筋,使钢筋垫块移位,造成钢筋紧贴模板或钢筋被移位致使拆模后露筋。

(2)结构断面较小,钢筋过密,过大石子卡在钢筋上。混凝土水泥浆不能填满钢筋周围,使该处产生露筋。

(3)因配合比不当或下料不当混凝土产生离析,浇捣部位缺浆或模板严重漏浆,造成露筋。

4.预防措施:

(1)为保证混凝土保护层的厚度,要注意固定好垫块,水泥砂浆垫块上应植入铁丝,绑扎在钢筋上,以防振捣时位移。

(2)为防止钢筋等移位,严禁振捣棒撞击钢筋;钢筋密集处,可采用带刀片的振捣棒来进行振捣,混凝土应选配适当石子,使石子最大粒径尺寸不超过结构截面最小尺寸的1/4,且不得大于钢筋净距的3/4。如结构截面较小,钢筋较密时,可用豆石混凝土浇注。

(3)第三节二、(一)“振捣不足或漏振”预防措施的(1)、(2)、(3)条内容。

(4)操作时不得踩踏钢筋;采用泵送混凝土时,布灰管冲击力很大,不得直接放在钢筋骨架上,以防造成钢筋变形或位移。要放在专用脚手架上或支架上。

(5)拼接模板要严密,木模在浇注前,应用清水将其充分湿润,混凝土下料高超过2.0m时,要用串筒,防止混凝土离析或跑浆。

5.治理方法:露筋严重或部位重要时,要经技术和质监部门审验后,按专门方案进行修补。一般露筋,可在有关方面检查后,将外露钢筋上的混凝土残渣和铁锈清理干净,用水冲润,再用1:2或1:2.5水泥砂浆抹压平整,然后认真潮湿养护。

(五)缝隙夹层

1.现象和危害:施工缝处混凝土结合不好,有缝隙或夹有杂物,造成结构整体性不良。

2.原因分析:

(1)在浇注混凝土前,没有认真处理施工缝表面;浇注时,捣实不够。

(2)在施工停歇期间常有木块、锯末等杂物(冬季有雪、冰、泥土)积存在混凝土表面,未曾认真检查、清理,再次浇注混凝土时,杂物混人其中;或浇注时,运输架上未铺铁盘,落地灰、木块、草屑等掉人浇注表面,继续浇注时,又未能清理,使之在混凝土内形成夹层。

3.预防措施:

(1)同第三节一、(二)“施工缝处理失误”预防措施(2)。

(2)在模板上,沿施工缝位置通条开口,以便清理杂物和进行冲洗;冬季施工时,如有冰雪等,要用热气喷化后。清理干净;锯末等杂物,可采用高压空气吹扫。全部清理干净后,再将通条开口封板,并抹水泥浆等,然后继续浇注混凝土。

(3)浇注前,施工缝宜先铺、抹水泥浆,或用与混凝土相同配比的减石子砂浆一道。混凝土施工缝处理方法与抗拉强度关系见表2-5-5。

4.治理方法:

(1)当仅为表面缝隙且较细时,可用清水将裂缝冲洗干净,充分湿润后抹水泥浆。

(2)对漏水的施工缝及夹层的处理应慎重,是否剔凿或高压灌浆,均要在有关部门研究并制定方案,经上级审定后,再按方案进行治理。